2035 온실가스 목표, 어찌할 것인가

정부가 ‘2035년 국가 온실가스 감축목표’(NDC)에 대해 공개 논의를 진행 중이다. 한데 온실가스 배출량 비중이 가장 큰 산업계는 감축 목표를 두고 ‘현상 유지’를 강하게 요구한다. 철강, 시멘트, 석유화학으로 대표되는 다배출 업종의 구조 전환이 어렵다는 게 주된 주장이다. 이런 주장이 과연 타당할까?

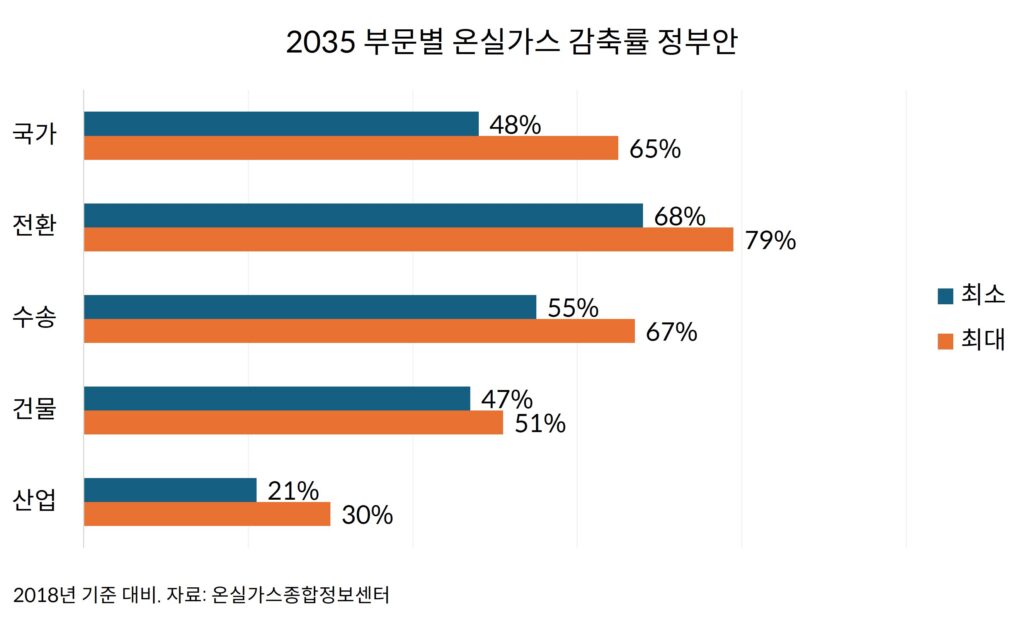

정부가 제시한 2035년 산업 부문 감축 목표는 2018년 대비 21~30% 수준이다. 전력(68~79%) 부문은 물론이고, 수송(55~67%), 건물(47~51%)에 비해 크게 낮다. 산업 부문은 국가 온실가스 배출량의 41%를 차지하는 최대 배출원이지만, 감축 책임은 가장 가벼운 셈이다. 기후 정책에서 이렇게 ‘오염자 부담 원칙’이 무색한 상황은 되풀이된다. 유독 산업 부문이 그렇다. 지난 정부에서도 2030년 산업 부문의 감축 목표는 800만톤이나 완화됐다. 이 부담은 산업외 부문과 시민 몫으로 고스란히 전가됐다.

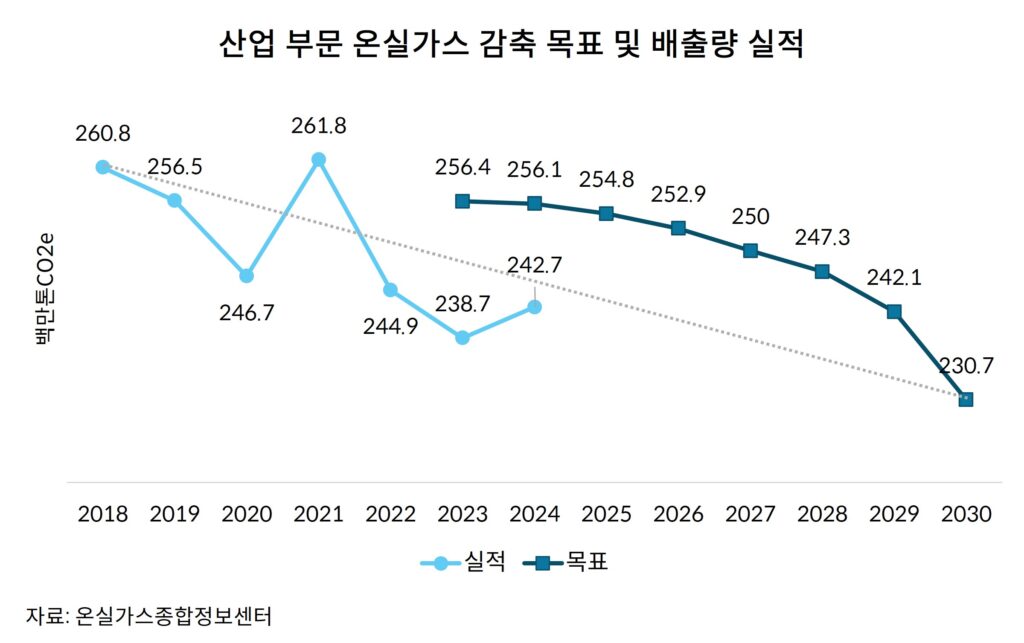

산업계는 또 ‘2030년 목표조차 달성 가능성이 낮다’면서 2035년 목표를 완만하게 설정해야 한다고 주장한다. 한데 정부가 공개한 자료를 보면 사실과 다르다. 2022년 이후 산업 부문의 온실가스 배출량은 정부 목표치를 달성하고도 남았다. 2024년 산업 배출량은 2억420만톤으로, 정부 목표인 2억561만톤보다 5.5% 낮다.

다만 여기엔 함정이 있다. 산업 온실가스 배출 감축은 산업계의 탈탄소 투자 노력보다는 생산량 감소 덕분이었다. 생산되는 제품 1톤당 발생되는 배출량 지표인 ‘온실가스 원단위 개선’은 부진했다. 온실가스종합정보센터 분석을 보면, 석유화학·정유 업종 온실가스 원단위는 악화됐고, 철강·시멘트 업종은 생산량 감소로 배출량이 줄었지만 원단위 개선 효과는 나타나지 않았다. 그간 산업 부문에 대한 기후 정책이 효과적으로 작동하지 않았다는 방증이다.

2030년 온실가스 목표가 느슨하게 설정된 탓도 있다. 그간 기업들이 탈탄소 투자를 아꼈던 만큼 향후 투자 여력을 발휘할 여지도 많을 것이다.

산업계는 의욕적인 감축 목표 설정에 반대하는 또 다른 논거로 저탄소 기술의 혁신과 상용화가 지연되는 점을 제기한다. 저탄소 철강 혁신 기술인 수소환원제철의 상용화 시기를 두고 산업계는 2037년경에야 가능하다며 2035년 감축 목표 논의에서 배제해야 한다고 주장하기도 했다. 당초 업계가 제시한 2030년대 초에서 상당히 뒤로 밀리는 셈이다.

하지만 산업계는 상용화 시기 지연이 불가피하다면서도 저탄소 기술에 대한 정부 지원 확대를 요구하는 ‘자가당착’에 빠져 있다. 2030년까지 수소환원제철 기술을 실증하는 8146억원 규모의 사업이 지난 6월 예비타당성조사를 통과했다. 8월엔 철강업계 요구에 따라 녹색철강 기술에 대해 정부 지원을 확대하는 이른바 ‘K스틸법안’이 발의되기도 했다.

향후 5~10년간 온실가스를 감축할 수 있는 수단은 혁신 기술 외에도 여럿 존재한다. 전기로와 같은 중간 기술 설비의 신설, 저탄소 원료 투입, 재생에너지 확대 등은 철강업계가 스스로 제시한 탄소중립 전략이다. 탄소중립 선언만 요란하게 할 게 아니라 실질적 이행에 힘을 써야 한다. 태양광, 풍력 등의 재생에너지는 단기간 투자로 실적을 개선할 수 있는 대표적인 수단이다. 그럼에도 철강업계의 재생에너지 사용률은 0.1% 미만에 불과하다. 산업계가 기후대응의 무임승차를 멈추고 리더십을 발휘하길 기대한다.

이지언 기후넥서스 대표가 한겨레에 기고한 글입니다.